8. エミッタ接地増幅回路の動作

エミッタ接地増幅回路の基本構成とその動作

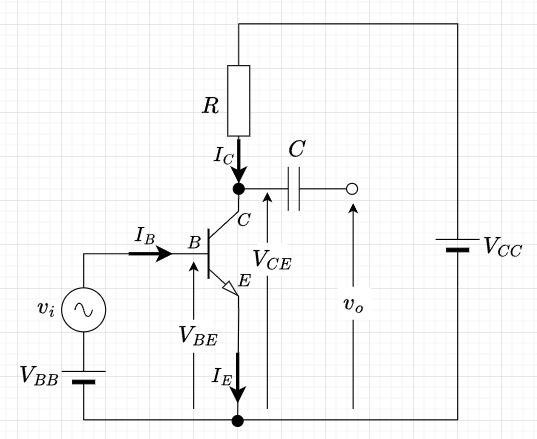

図1「エミッタ接地増幅回路の基本構成」は、2電源バイアス方式によるエミッタ接地増幅回路である。(2電源バイアスによるこの回路は、説明を分かりやすくするもので実際の電子回路で使われることは通常ない。)

BJT(バイポーラトランジスタ)の各端子に流れる電流(\(I_B, I_C, I_E\))の方向は一方向、つまり直流である。従って、入力信号\(v_i\)が交流信号の場合、そのままでは、BJTを使って交流信号の状態では増幅できない。そのため、入力信号にバイアス電圧\(V_{BB}\)を加える。これにより、BJTへの入力(\(I_B\))は、電流が一方向だけに流れる直流(脈流)となる。$$V_{BE} = V_{BB} + v_i \;,\;\;\; I_B= I_{BB} + i_b$$ここで、大文字で表記する\(V_{BB}\)などは、直流を、小文字で表記する\(v_i\)などは交流を意味することとする。

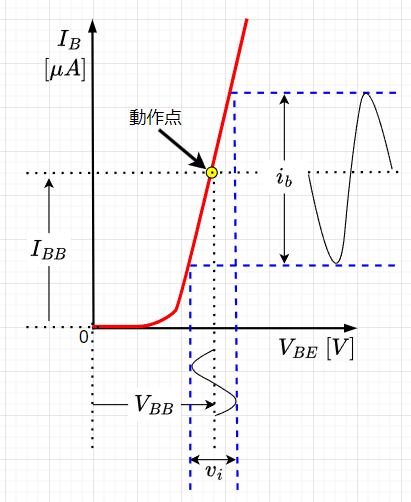

図2は図1の回路の入力側の動作をBJTの入力特性図(\(V_{BE}-I_B\)特性図)の上で表現したものである。入力信号\(v_i\)は交流電圧であるので、これに直流電圧\(V_{BB}\)を加えることで直流(脈流)とする。このとき、通常は\(v_i\)の振幅より、\(V_{BB}\)は大きく設定する。これにより、入力側の動作点(黄色点:\(V_{BB} \;,\;I_{BB}\))は、\(V_{BE}-I_B\)特性の線形領域上(直線となる領域)となる。従って、\(v_i\)の変化に比例した電流\(i_b\)が流れることになる。

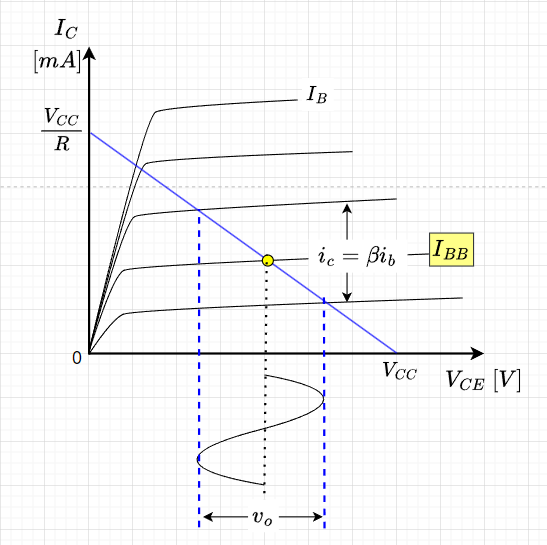

図3は出力側の動作をBJTの出力特性図(\(V_{CE}-I_C\)特性図)の上で表現したものである。青線で示す直線は、直流負荷線で、以下の式で表せる。$$I_C\cdot R + V_{CE} =V_{CC}$$よって、$$I_C= -\frac{1}{R}V_{CE}+\frac{V_{CC}}{R}$$つまり、コレクタ電流\(I_C\)はこの直線上で変化することになる。しかし、BJTの出力特性は、図に示す\(V_{CE}-I_C\)特性なので、直流負荷線上でBJTの出力特性を満たす領域が出力動作領域となる。ここで、\(V_{CE}-I_C\)特性は、ベース電流\(I_B\)をパラメータとしているので、動作点は入力側の動作点\(I_{BB}\)をパラメータとした\(V_{CE}-I_C\)特性線と直流負荷線の交点となる。さらに、図2に示すように\(i_b\)は\(I_{BB}\)を中心として変化するので、これに応じて\(I_C\)が変化する。これが増幅されたコレクタ電流\(i_c (= \beta i_b) \)である。この結果、\(V_{CE}\)も変化することになり、これが出力電圧\(v_o\)となる。

\(V_{CE}\)は直流電圧も加わっているので、\(v_o\)のみを出力電圧としたい場合は、図1に示すようにコレクタ部分にコンデンサ\(C\)を接続して、交流成分\(v_o\)のみを取り出せばよい。このようなコンデンサを結合コンデンサとよぶ。

以上により、交流電圧\(v_i\)を増幅した交流電圧\(v_o\)を得ることができる。

“8. エミッタ接地増幅回路の動作” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。