8-4. 2次形式表現での最小二乗法

2次形式表現を用いることで、最小二乗法をより簡潔に表現し、計算を効率化することができる。2次形式を利用した最小二乗法は、機械学習や統計モデル、時系列分析、信号処理など幅広い分野で応用されている。ここでは、その表現形式とS […]

8-3. 測定値の分散分析

統計的な1つのデータの集団を母集団というが、調査対象とする2つ以上の母集団の間に互いに差があるか、どの程度の差があるかを検討するのに分散分析法を使う。 要因と水準 要因:出力変数または応答変数(実験結果)の大きさを評価す […]

8-2. 回帰分析と相関

回帰分析 回帰分析は、ある変数(目的変数)の変動を、他の変数(説明変数)との関係を通じて説明・予測するための統計手法である。計測工学では、センサデータの解析や測定精度の向上、システムの最適化を目的として回帰分析が活用され […]

8-1. データの補間

最小二乗法は、測定値群を多項式などの尤もらしい関数曲線で表す手段であるが、必ずしも測定点を通るものではない。とびとびの実験データを得た時は、それらの中間点を推定したり、点列を繋いでなめらかな曲線を描いたりする必要もある。 […]

11. マクスウェルの方程式

マクスウェルの方程式は、「電磁気学の究極の4式」 である。電場と磁場の関係を記述する 4つの基本方程式 で、電磁気学の基礎をなすものである。これらの方程式は、電場と磁場がどのように発生し、相互作用するかを説明し、電磁波の […]

7-2. 確率密度関数

確率密度関数(Probability Density Function;PDF)は、連続確率変数の確率分布を記述する関数である。PDFは、確率変数がある範囲に値を取る確率を計算するために使用される。 確率密度関数の定義 […]

14. IIRディジタルフィルタ

IIR(Infinite Impulse Response)ディジタルフィルタの設計では、確立しているアナログフィルタの設計理論を利用する。まず、アナログフィルタの伝達関数\(G(s)\)を設計し、その後何らかの変換法を […]

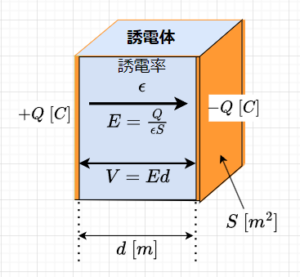

6. キャパシタ(コンデンサ)

静電容量は、電子部品のキャパシタ(コンデンサ)が蓄えられる電荷の量を表す指標で、単位はファラッド\([F]\) である。\(1\;F\) は \(1\:C\)の電荷を\(1\;V\) の電圧で蓄えることができることを意味 […]

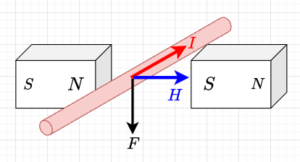

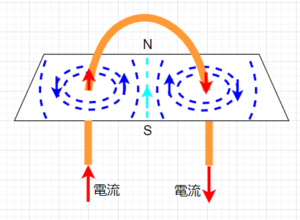

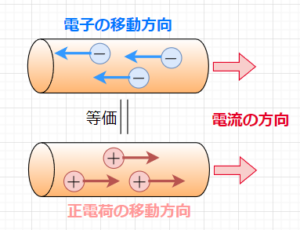

5. 電流、導体、誘電体

電流とは、電気が導体などの経路を通って流れる様子を指す。具体的には、電荷を帯びた粒子が連続的に動く現象である。電流の大きさは、1秒間にどれだけの電荷が移動するかで決まる。電流の単位は\([A]\)で、\(1\;[s]\) […]

4. 電位、電圧(電位差)

電位とは、ある地点における電荷の持つエネルギーのことを指す。電位は、基準点における電位を0と定義し、その基準点からの距離と電荷によって決まる。電位の単位はボルト\( [V]\)であり、\(1\;[V]\)は\(1\;[C […]

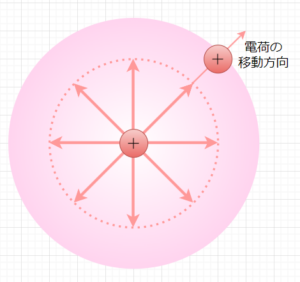

3. 電気力線と電束、ガウスの定理

電界におけるガウスの定理は、電荷と電場の関係を表す重要な法則である。この定理は、「閉曲面を貫く電気力線の総量は、その閉曲面で囲まれた電荷の総量に比例する」という内容を表している。ガウスの定理は、電荷と電場がどのように関係 […]

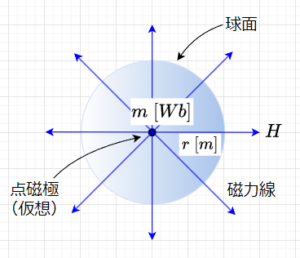

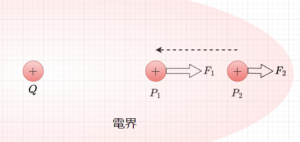

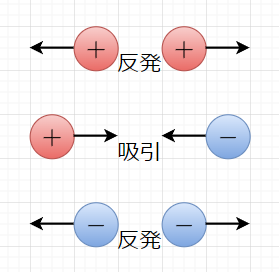

2. 電界と電界の強さ

電界(電場)とは、電荷に力を及ぼす空間の性質の一つである。電荷の周りには電界が存在し、電荷に力を与える。電界は、ベクトル量であり、大きさと方向を持つ。電界の大きさは、その点における単位電荷が受ける力と、その電荷の電気量の […]