8-4. 2次形式表現での最小二乗法

2次形式表現を用いることで、最小二乗法をより簡潔に表現し、計算を効率化することができる。2次形式を利用した最小二乗法は、機械学習や統計モデル、時系列分析、信号処理など幅広い分野で応用されている。ここでは、その表現形式とS […]

8-3. 測定値の分散分析

統計的な1つのデータの集団を母集団というが、調査対象とする2つ以上の母集団の間に互いに差があるか、どの程度の差があるかを検討するのに分散分析法を使う。 要因と水準 要因:出力変数または応答変数(実験結果)の大きさを評価す […]

8-2. 回帰分析と相関

回帰分析 回帰分析は、ある変数(目的変数)の変動を、他の変数(説明変数)との関係を通じて説明・予測するための統計手法である。計測工学では、センサデータの解析や測定精度の向上、システムの最適化を目的として回帰分析が活用され […]

8-1. データの補間

最小二乗法は、測定値群を多項式などの尤もらしい関数曲線で表す手段であるが、必ずしも測定点を通るものではない。とびとびの実験データを得た時は、それらの中間点を推定したり、点列を繋いでなめらかな曲線を描いたりする必要もある。 […]

7-2. 確率密度関数

確率密度関数(Probability Density Function;PDF)は、連続確率変数の確率分布を記述する関数である。PDFは、確率変数がある範囲に値を取る確率を計算するために使用される。 確率密度関数の定義 […]

20. 抵抗・インピーダンスの測定(2)

インピーダンスを精度よく測定するために重要な要素は、測定条件の最適化である。インピーダンス測定器(LCRメータやインピーダンスアナライザなど)を使用する際に必要となる基本的な設定条件をまとめる。 (1) 周波数:最も基本 […]

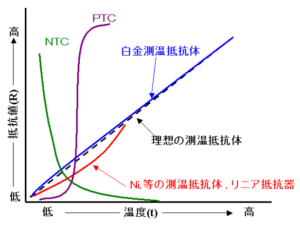

19. 抵抗・インピーダンスの測定(1)

インピーダンスは、抵抗、キャパシタ(コンデンサ)、インダクタ(コイル)などの電気的性質を複素数で表したものである。インピーダンスの測定には、以下の2つの方法がある。1.直流法:オームの法則に基づいてインピーダンスを測定す […]

15. 高電圧・大電流の測定

計器用変圧器は、電力系統の高電圧・大電流を、計器や保護継電器が扱える低電圧・小電流に変換するための機器である。 電圧計用変圧器 (VT) VT(Voltage Transformer)は、高電圧を計器や保護継電器が扱える […]

14. 電力の測定法

電力は、電流と電圧の積として定義される。電力の測定は、通常、電力計を使用して行われる。電力の測定法に関する基本的な事項は、以下である。1)電力を測定するためには、適切な電力計を選択する。電力計には、直流または交流の電力を […]

13. 電圧の測定法

電圧計は、ある2点間の電位差を測る電気計器である。指針形電圧計は、指針形電流計の原理を応用して作られており、電流計に抵抗値の大きな抵抗を接続することで、電流計に流れる電流を制限して、その電流計に微小に流れる電流を測定し、 […]

12. 交流の測定原理

交流とは 交流とは、時間の経過とともに周期的に大きさや向きが変化する電流や電圧を指す。 交流を扱う場合、通常、正弦波交流を基準として考える。矩形波、三角波、のこぎり波などは、ひずみ波交流という。交流の電流・電圧を測定する […]

11. 直流の測定原理

直流電流を測定する場合は、電流計は負荷に直列に接続する。また、電圧計は、負荷に並列に接続する。 永久磁石可動コイル形計器 直流を測る基本的な計器として、永久磁石可動コイル形計器がある。永久磁石可動コイル形の測定器は、コイ […]

10. 指針形計器とディジタル計器

指針形計器は、物理量を測定するために使用される古典的な計器である。指針形計器は、測定された値をアナログ的に表示するために使用される。これらは、針が指示板のスケール上を移動することによって、測定値を示す。指針形計器は、電流 […]

9. 測定の確からしさ

測定の確からしさとは 測定の確からしさは、測定がどれだけ正確で信頼できるかを表す指標である。測定の確からしさは、以下の2つの要素によって決まる。・信頼性(Reliability):同じ測定を繰り返した場合に、結果が一定で […]

7. 平均、分散、標準偏差、確率分布

ノイズとS/N比 ノイズ(雑音)とは処理対象となる情報以外の不要な情報のことであるが、測定では主に信号に付随して現れるランダムな電気的波形のことを指します。ノイズは、通信や音響などの多くの分野で問題となるが、測定において […]